刘耀文战损造型引热议:舞台伤痕背后的真实与虚构

刘耀文无袖战损造型引爆网络

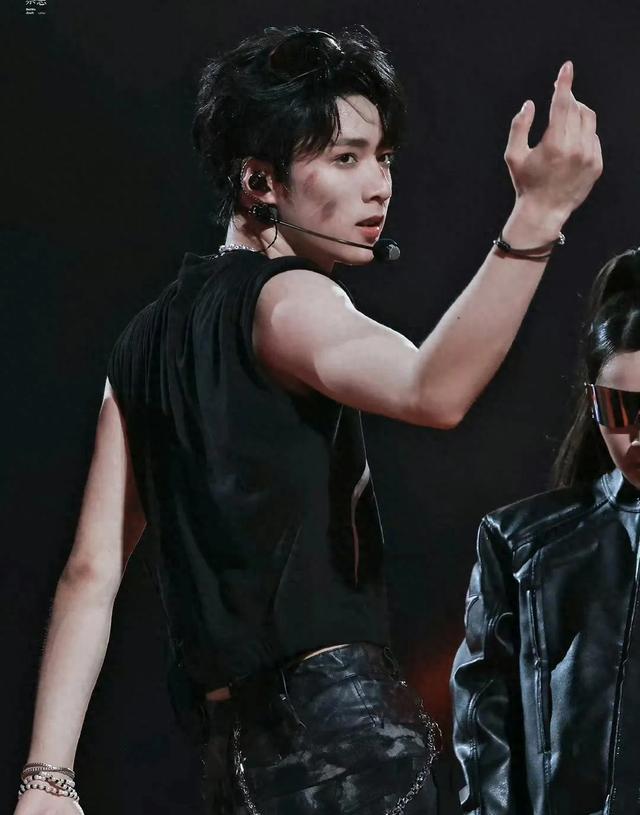

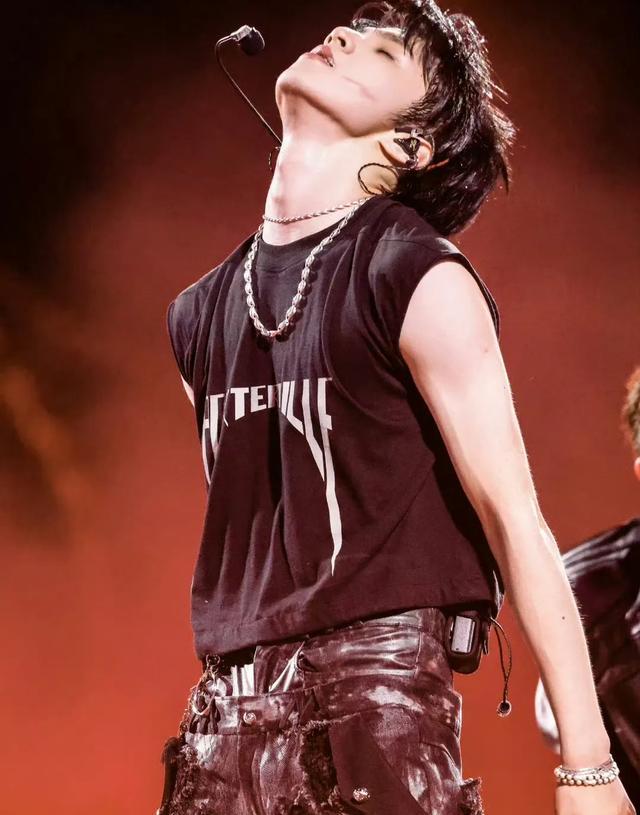

凌晨三点十七分,微博热搜榜的数字跳动声惊醒了无数熬夜的手机屏幕。#刘耀文无袖战损造型#的词条像投进湖面的棱镜,在夜色中折射出七彩光带。当千万指尖划过屏幕,呈现在眼前的不是精心修调的舞台剧照,而是一组像素颗粒分明的模糊影像:画面里的少年穿着破洞设计的黑色无袖衫,手臂上交错的绷带在路灯下泛着珍珠母贝的光泽,锁骨下方隐约可见不规则的淡红色斑痕。

评论区的文字以每秒百条的速度刷新,质疑与心疼的声浪中,一个问号逐渐浮出水面:当聚光灯意外偏移,我们看到的究竟是艺术设计的灵光一现,还是现实肌理的真实褶皱?

意外曝光:舞台背后的真实伤痕

故事的起点藏在某卫视跨年晚会的彩排缝隙里。当刘耀文踩着机械升降台升至舞台中央,左侧LED屏突然爆发出刺啦声响,未经校准的追光灯如脱缰野马般横扫全场,在主屏幕上投映出后台的隐秘角落——少年正背对观众弯腰调整耳返,黑色演出服的破洞间,几道新鲜的擦伤如赤色藤蔓般攀爬在苍白的皮肤上。

这个持续三秒的意外画面,被观众席第12排的观众小夏用手机精准捕捉。她镜头里的刘耀文在光线扫过的瞬间猛然抬头,睫毛在眼睑投下颤动的阴影,手指下意识地抚过伤口边缘,又像触到灼热的镁光灯般迅速缩回。

舆论风暴:真实与虚构的边界

随着话题热度突破50亿,更多碎片化的”证据”开始在网络空间聚集。某影视博主晒出剧组通告单,称刘耀文在拍摄高空威亚戏份时拒绝使用替身,导致右侧肋骨出现应激性旧伤;自称服装组工作人员的匿名用户爆料,所谓”战损造型”的绷带设计其实经过七次修改,最终版本特意露出部分真实伤痕。

“我们正在见证一种新型的表演艺术——艺人的真实伤痛与舞台设计的虚拟伤痕在镜头前交叠,粉丝在’心疼’与’清醒’间反复横跳。”豆瓣网友的评论一针见血地指出了这场舆论风暴的本质。

社会反思:疼痛崇拜与职业伦理

社会学家李薇在评论文章中指出:“这种对’痛感’的迷恋,本质上是现代社会情感劳动的异化表现。观众需要通过’见证苦难’来确认偶像的’真实性’,资本则利用这种需求完成对艺人身体的深度殖民。”

这场由”战损造型”引发的舆论海啸,本质上是数字时代职业伦理的一次集体问诊。当艺人的身体被拆解为流量变现的零部件,当生理痛感成为职业价值的度量衡,我们不得不直面一个尖锐的问题:在娱乐工业的精密计算中,公众人物的身体自主权究竟还剩多少?

回归本质:尊重与理解的平衡

暮色中的剧场再次亮起灯珠,正式演出中的刘耀文完成了三周前还无法负荷的高难度舞蹈动作。当全息投影的火焰在他身侧燃烧,台下的应援声里多了几分审慎的温度——有人为舞台魅力欢呼,有人为行业现状叹息,更多人开始明白:真正的欣赏,应如舞台灯光般张弛有度,既照亮表演者的高光时刻,也给那些未被言说的疼痛保留一片阴影区。